Ленин под пером Бродского

Сегодня 150-летний юбилей Ленина, самого известного в нашей стране политического деятеля прошлого. Любые участники разговора о нем оказываются в идеологической ловушке, блуждая среди полярных мнений, игнорирующих собственно Ленина. Ленин-вождь, памятник, улица, гриб, монета, футболка — но не реально существовавший человек, которого не видно за прочной завесой из бронзы и гранита. И для ученика советской школы рубежа 1940-1950-х гг., каким был Иосиф Бродский, Ленин уже был картинкой. Шаблонной фигурой, тотально насаждаемой идеологической машиной и лишенной индивидуальности. Культ Ленина стал для Бродского одной из основ необходимости жить “лица необщим выраженьем”.

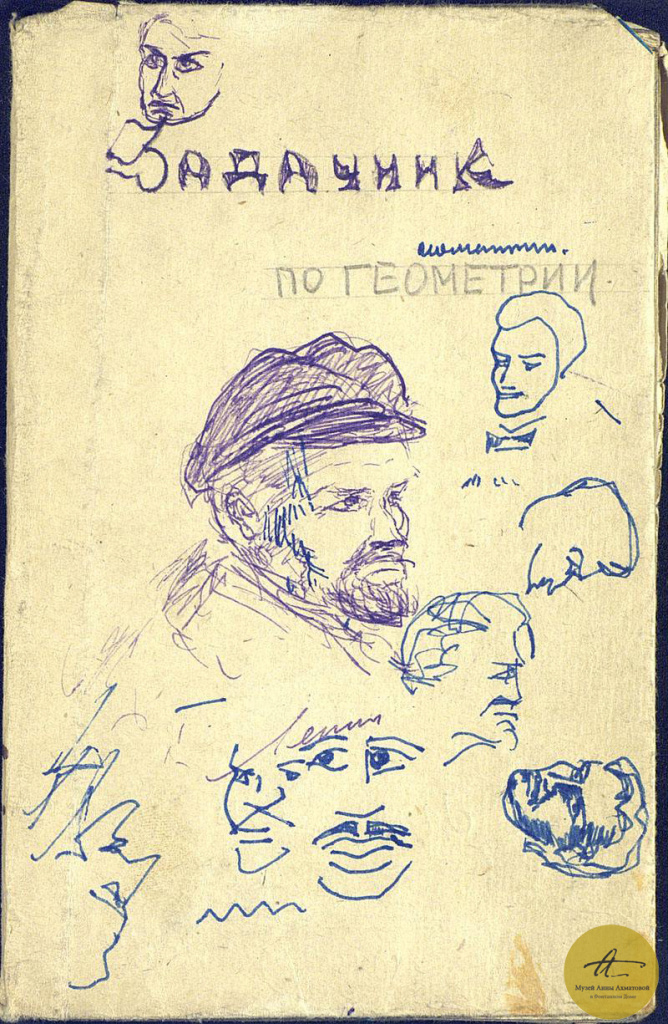

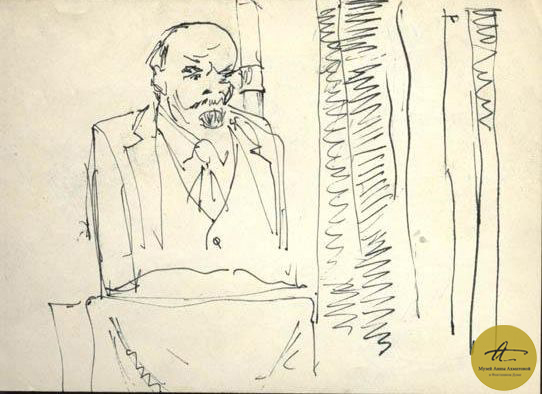

Мы публикуем отрывок из эссе “Меньше единицы” с описанием растиражированных изображений Ленина в жизни Бродского-школьника, и ряд рисунков будущего поэта, отразивших образ вождя пролетариата как непременной части повседневности советского ребенка.

Иосиф Бродский:

Все это имело мало отношения к Ленину, которого я, полагаю, невзлюбил с первого класса — не столько из-за его политической философии и деятельности, о которых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за вездесущих его изображений, которые оккупировали чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в классах, марки, деньги и Бог знает что еще, запечатлев его в разных возрастах и на разных этапах жизни. Был крошка-Ленин в светлых кудряшках, похожий на херувима. Затем Ленин на третьем и четвертом десятке — лысеющий и напряженный, с тем бессмысленным выражением, которое можно принять за что угодно — желательно за целеустремленность. Лицо это преследует всякого русского, предлагая некую норму человеческой внешности — ибо полностью лишено индивидуального. (Может быть, благодаря отсутствию своеобразия оно и позволяет предположить много разных возможностей.) Затем был пожилой Ленин, лысый, с клиновидной бородкой, в темной тройке, иногда улыбающийся, а чаще обращающийся к "массам" с броневика или трибуны какого-нибудь партийного съезда, с простертой рукой.

Были варианты: Ленин в рабочей кепке, с гвоздикой в петлице; в жилетке у себя в кабинете, за чтением или письмом; на пне у озера, записывающий свои "Апрельские тезисы" или еще какой-то бред, на лоне. И, наконец, Ленин в полувоенном френче на садовой скамье рядом со Сталиным, единственным, кто превзошел его по числу печатных изображений. Но тогда Сталин был живой, а Ленин мертвый, и уже по одному по этому "хороший" — потому что принадлежал прошлому, то есть был утвержден и историей, и природой. Между тем как Сталин был утвержден только природой — или наоборот.

Вероятно, научившись не замечать эти картинки, я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути отчуждения. Последовали дальнейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассматривать как беспрерывное старание избегать наиболее назойливых ее проявлений. Надо сказать, что по этой дороге я зашел весьма далеко, может быть, слишком далеко. Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению. Это относилось к фразам, деревьям, людям определенного типа, иногда даже к физической боли; это повлияло на отношения со многими людьми. В некотором смысле я благодарен Ленину. Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду. Подобный взгляд на вещи, мне кажется, колоссально ускорил движение сквозь чащу событий — с сопутствующим верхоглядством.

(“Меньше единицы”, 1976; перевод В.П. Голышевёа; отрывок)